La Otra Generación de los 70s: Neovanguardia, Poema Integral y Poesía conceptual peruana

Un repaso a algunas obras y autores que preceden a la escritura electrónica en el Perú

Texto para el Taller de Poesía electrónica de uncontinuumperuano

Cambios Maquínicos

Durante la segunda mitad del siglo XX, el avance de las tecnologías audiovisuales y de la información modificó violentamente varios aspectos de la vida moderna. La emergencia de una clase media urbana junto al inicio de lo que luego se llamaría globalización, empujaron el surgimiento de nuevas áreas de la cultura popular hasta ese momento inexistentes. Para este nuevo clima cultural eminentemente audiovisual, el diseño gráfico, los inicios de la informática y la era espacial, así como la presencia de la televisión como medio de comunicación masivo, cambiaron la percepción que teníamos sobre las posibilidades de un texto.

Los movimientos artísticos (y para este caso, literarios) de aquellos tiempos tomaron nota del ambiente y empezaron a indagar y plasmar la llegada de estas nuevas máquinas y lenguajes sobre el poema. A nivel mundial, diversos colectivos, escenas y movimientos se sumaron a estas experimentaciones. La mayoría de ellos tenían puntos en común en considerar a las nuevas tecnologías como aptas para una democratización de la escritura, donde el proceso y el poema “abierto” destruirían la idea del genio literario, reemplazándolo por un genio no original o comunal.

Los Oulipo en Francia, los experimentos textuales de Fluxus, la poesía concreta brasileña o la poesía sonora son algunos de los varios espacios colectivizados que surgieron durante los 50s y 60s.

Existe la idea -errónea- de que estos movimientos no repercutieron en su momento en la poesía peruana. Contra esa idea es que este texto está escrito. Los autores asignados a la Generación del 70, llamada así por ser esa década en la cual este grupo de poetas publica sus primeros poemarios, realizaron experimentaciones afines con las mencionadas anteriormente. Son dos los colectivos de poesía peruana en los me centraré, por un lado Hora Zero, un grupo reconocido en el canon de la poesía peruana, y Los Poetas Mágicos de Jauja, mucho menos publicitados y hasta ahora dejados medio en el olvido de manera injusta.

Me gustaría que este texto sea un punto de partida para reflexionar y releer la obra de estos poetas que a mi parecer fueron un “parteaguas” para nuestra tradición. Su lectura puede ayudar como punto fronterizo entre lo que se escribió en la máquina de imprenta, y el tránsito que estas ideas han tenido hacia la pantalla digital. Es decir, esa otra historia que empieza en la poesía peruana cuando José Aburto publica en 1999 el diskette que contenía el poema Sospechas. Mi propuesta es releer a este sector de los 70s como bisagras, textualidades donde los poetas soñaron con posibilidades que rompían las de la página impresa, se rebelaban frente al formato del libro y en algunos casos, como en Verástegui, estaban diseñadas explícitamente para ser un preludio a esa nueva poesía que surgiría de las computadoras.

Los otros 70s

La generación de los 70s es conocida principalmente por ser el núcleo de poéticas “callejeras” que utilizaban el llamado conversacionalismo latinoamericano (Ernesto Cardenal, Antonio Cisneros, Nicanor Parra, etc.) en una clave “sucia”. Siguiendo las lecciones de polifonía y ritmo de T.S. Elliot o Ezra Pound, se concebía una poesía peruana “achorada”, escrita por migrantes que habitaban los nacientes conos de la ciudad de Lima, llenos de marxismo, rock y revolución explícita.

Dicha percepción está fundamentada en el parte de nacimiento de esa generación: la irrupción del movimiento Hora Zero a través de la revista del mismo nombre. Sin embargo, la poesía “callejera” de los horazerianos solo significaría un momento inicial para sus principales poetas: tanto Jorge Pimentel, Tulio Mora, Enrique Verástegui o Juan Ramírez Ruiz no calzan en su etapa de madurez en el rígido y limitado “punk1” de sus primeras propuestas.

La propuesta principal de Hora Zero era escribir el “Poema Integral” un poema polifónico2 capaz de transmitir la realidad peruana, a través de una amalgama de todas las voces. El Poema Integral es el centro de la experimentación del llamado “Hora Zero Post Estructuralista”3 Esta etapa horazeriana, que será desarrollada durante las tres siguientes décadas por sus autores, está pervertida por la efervescencia del Mayo Francés de 1968, las ideas rizomáticas de Deleuze y la crítica al poder de Foucalt, así como la revolución sexual y la contracultura. Un momento donde las visiones de un nuevo mundo no solo estaban en el aire, sino configuraban un espacio necesario para el advenimiento de este.

Escrito durante los 70s, Monte de Goce de Enrique Verástegui es un poema “sin género literario” que más que un libro es algo así como un flujo que se desarrolla en base a una serie de personajes unidos por sus visiones psicodélicas de erotismo. No hay narrativa, los poemas no son “funcionales” como en una novela, sino más bien brillan en una exhuberancia barroca, llena de derroche. En esos derroches el poema se vuelve prosa, imagen, diagramas, escrituras conceptuales de instrucciones para obras de teatro imposibles, así como partituras para versos que serán leídos en voz alta. En fin, un libro que contiene las nociones de multimedia que cualquier instalación web de la actualidad percibiría como mínimamente necesarias.

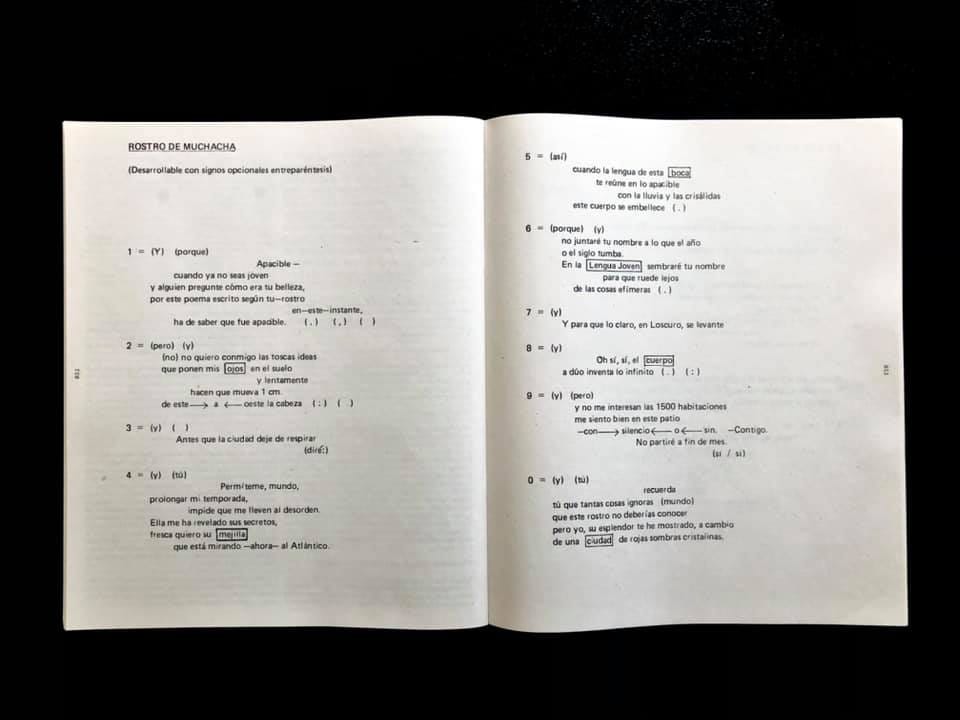

En paralelo, el principal ideólogo de Hora Zero, el chiclayano Juan Ramírez Ruiz publicaría Vida Perpetua (1978). El poema más famoso del conjunto es Rostro de Muchacha. El poema está compuesto por una serie de fragmentos numerados, que alrededor de una serie de instrucciones tienen la capacidad de generar una cantidad estimable de poesía sampleando los fragmentos numerados, según la decisión del lector.

Rostro de Muchacha corre en líneas similares a la poesía generativa del movimiento francés Oulipo4. También tiene procedimientos similares a los más recientes bots de Twitter, que en base a ciertas órdenes algorítmicas (muy similares en su simpleza a las del poema de Ramírez Ruiz) publican poesía de manera automática.

El tercer gran experimento de Hora Zero es Ruda, poemario publicado en 1998 por José Cerna. El texto es de arranque un “Libro objeto”: se trata de 25 folios sueltos envueltos en un folder de color verde. La lectura de Ruda hace alusión a una lectura mágica, en la cual el lector puede ir tras el “recorrido original” o sino optar por la reconstrucción del poemario en sus manos. Desordenar (re-ordenar) las hojas como estrellas al azar para generar otro poema frente a tus dedos.

Los Poetas Mágicos de Jauja

Fundados en el concilio de los poetas mágicos en la ciudad de Jauja en 1970, este colectivo pocas veces mencionado conformó una suerte de “Anti-Hora Zero” durante esa década, especialmente si oponemos la labor de los poetas durante esos años con el corpus originalmente callejero del colectivo de Jorge Pimentel y compañía.

Siendo algunos de sus principales exponentes Jose Luis Ayala, Omar Aramayo, César Toro y Susana Baca (en aquel entonces poeta) no existe una documentación tan detallada sobre los principios y declaraciones de este colectivo en aquel entonces, a diferencia de su contraparte de Hora Zero, pero es evidente que el núcleo de la experimentación de este grupo estaba relacionada a un novoandinismo, una estética planteada desde las estelas que dejó el grupo Orkopata de Gamaliel Churata años atrás. A diferencia de Hora Zero, los poemas no eran “explícitamente” políticos, ni sus autores declaraban como activistas en plazas. Tenían intereses relacionados con la música (Omar Aramayo es aparte de poeta un músico bastante importante) y una actitud lúdica frente al poema, al que tomaban como materialidad principalmente visual. Se podría decir: Más cercanos a Eguren y Oquendo de Amat que a César Vallejo.

Dicho todo esto, pareciera no haber distancia entre unos y lo que acabaron haciendo los otros. Debemos contextualizar que Los Poetas Mágicos tenían esta postura desde inicios de los 70s, en pleno momento de denuncia de los Horazerianos5. Los libros más experimentales de Enrique Verástegui -por ejemplo- son bastante posteriores.

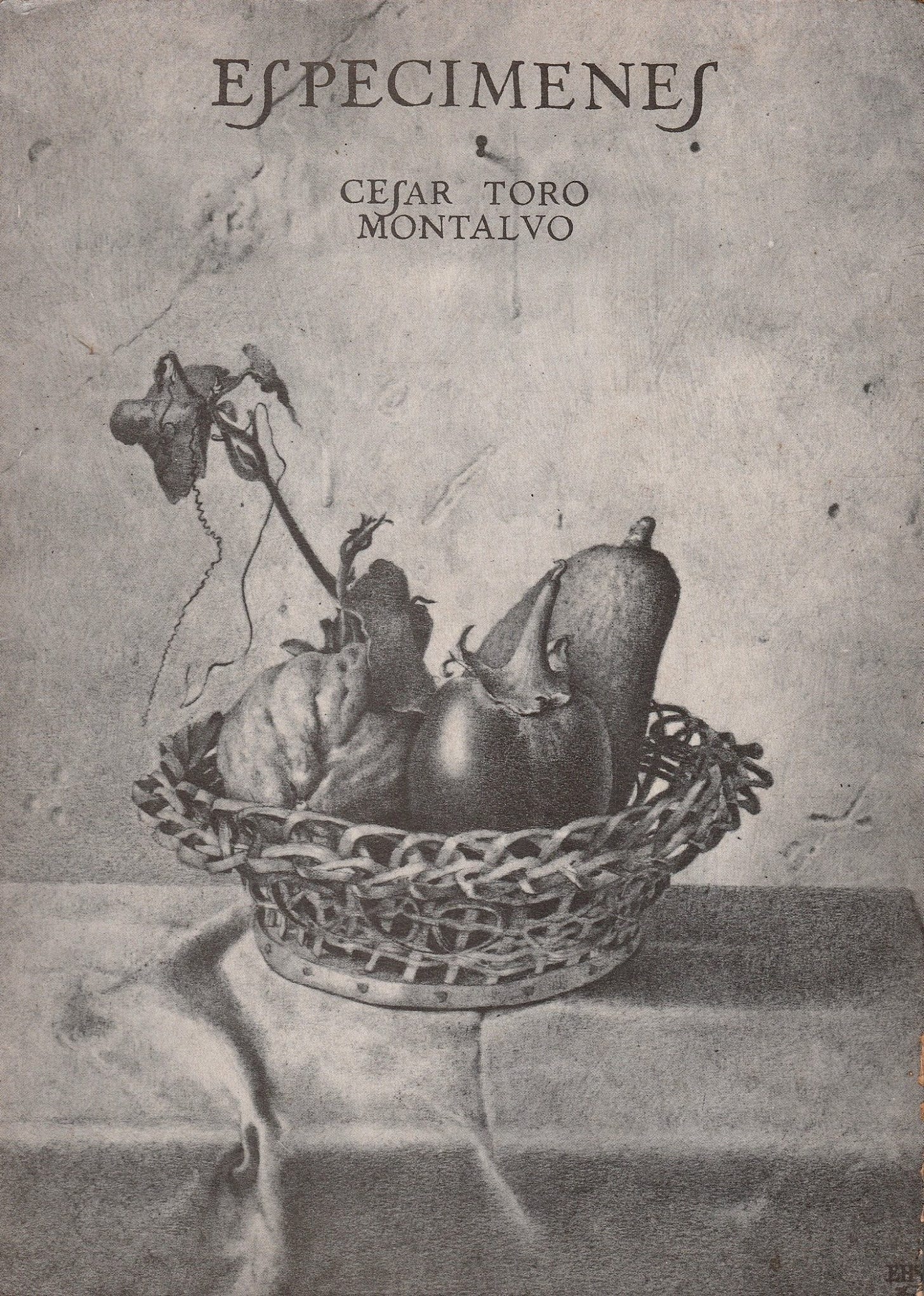

El principal libro del colectivo debe ser Especímenes de Cesar Toro, publicado en 1977 es una muestra explícita de poesía concreta peruana. Utilizando plantillas LETRASET, Toro radicalizó las posibilidades de elasticidad sobre la página, creando poemas visuales que para la época eran bastante sorprendentes, y poseían una tipografía con variaciones mucho más grandes que las de una imprenta común. Como Luis Alberto Castillo menciona en su ensayo La Máquina de Hacer Poesía: esto colocaba al poeta al oficio del tipógrafo y del collage. En la parte final del libro, César Toro se anima a hacer un poema diseñado para ordenadores: un listado de palabras para que una computadora IBM procese poemas.

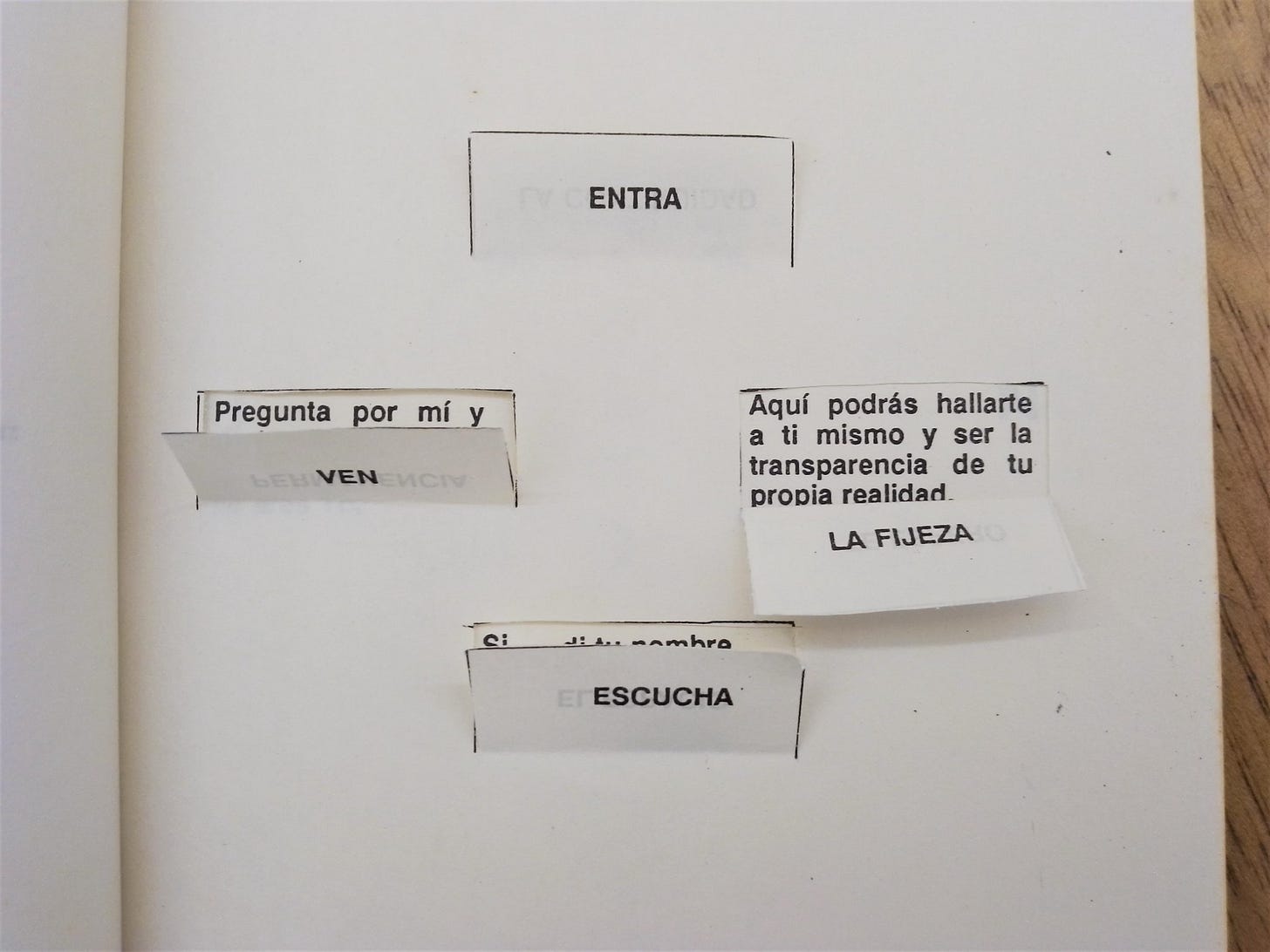

Otro de los títulos más interesantes de este grupo de poemas es Poesía para Videntes de Jose Luis Ayala, publicado en 1988. Las experimentaciones de Ayala tienen puntos en común con la de Toro, aunque más atrevidamente andinas. Utilizando al quipu como un formato visual para escribir poemas, así como “troquelados” donde el poema se puede partir (literalmente) a modo de hipervínculos en papel.

Visiones Futuras

Varios de los proyectos mencionados, que no son para nada la totalidad de experimentaciones atendibles en la poesía peruana durante los 70s, 80s y 90s, sirven para trazar una línea entre las innovaciones poéticas alrededor de la máquina y la poesía electrónica del presente. Si bien estas escrituras existieron antes de conocer las posibilidades del ciberespacio, funcionan como “profetas” de lo que está sucediendo ahora: una lubricación de deseos preexistentes desde la máquina de imprenta: una destrucción del genio original y el autor en la escritura poética, y su reemplazo por un mundo donde es posible el lujo del común.

Por otro lado, la mayoría de poetas electrónicos toman generalmente referentes de artes no-literarias (arquitectura, fotografía, videojuegos, etc.) asumiendo que no hay una tradición en el medio que puede actuar también en conjunto a sus escrituras. Me gustaría que este texto anime a confrontar las ideas de los poetas electrónicos con lo escrito por quienes, de alguna u otra forma, son sus predecesores. Lo saludable de releer estos poemas es que la materia textual -muchas veces sin importancia en otras disciplinas- es la más importante en los proyectos mencionados. Muchas veces la jugabilidad de un proyecto puede hacer que olvidemos que nos encontramos frente a texto (en cualquiera que sea sus formatos) y que la experiencia textual del poema es lo que carga de sentido, ya sea en una hoja de papel o en una página web.

Si sirve algún tipo de analogía musical, el momento post estructuralista de Hora Zero es algo así como lo que la New Wave es al punk. Más explicaciones adelante…

Algunos críticos como Yrigoyen Miró Quesada han asociado erróneamente el poema integral como una versión lírica de la novela Vargallosiana, creo que si bien esa asociación puede tener un asidero en el “realismo sucio” de la poesía Horazeriana primeriza, esta analogía se cae al pensar libros donde la realidad urbana no es un vaso comunicante primordial, como en Monte de Goce o Las Armas Molidas.

Representado en la revista de Isaac Rupay llamada “Eros” de 1974. Las 20 páginas del único número de esa revista son importantísimas para la historia de la poesía peruana por muchas razones. Hace su aparición Maria Emilia Cornejo, poeta de culto para la poesía femenina de los 80s, y la revista en líneas generales marca una distancia con el tono “panfletario” y pro Velasco de Hora Zero: es una invitación a la poesía como una zona de juego y experimentación. Proyectos como Eros marcaran a los poetas peruanos aparecidos alrededor de 1975.

Pienso en que ese poema de Ramírez Ruíz está estrechamente relacionado con la propuesta de los Mil Millones de Poemas de Raymond Quenau. En este experimento de poesía conceptual, se apilaba una serie de sonetos en tiras de papel que el lector podía armar y desarmar a gusto. La cantidad de poemas posibles en base a esos sonetos era de Mil Millones.

Jorge Pimentel, líder de Hora Zero, en algún momento declaró que publicaría una reseña negativa sobre los libros de César Toro, miembro de Los Poetas Mágicos, ya que estos poemas no se “ocupaban de la realidad”. Esa reseña nunca llegó a publicarse, pero ese anuncio sirve como un contexto sobre qué se pensaba era una “Poesía política” para los horazerianos en esos primeros años de funcionamiento.